Zwischen Büchern und Bewegung

Interview mit der Feministischen Bibliothek

Die Feministische Bibliothek Frankfurt am Main (FemBib) ist ein selbstverwalteter Ort der feministischen Bildung, Diskussion und Organisierung. Sie befindet sich im Erdgeschoss des Studierendenhauses, ganz am Ende des Korridors, neben dem Eingang zur Uni-Kita. Geöffnet hat sie jeden Dienstag von 16:30 bis 19:00 Uhr, wobei die Räumlichkeiten FLINTA*-only sind (das bedeutet: nur für Frauen, Lesben, inter, nichtbinäre und agender Personen). Regelmäßig finden auch Lesungen und Diskussionsveranstaltungen im Foyer statt, zu denen alle willkommen sind. Anlässlich der aktuellen Ausgabe der AStA-Zeitung, die in Kooperation mit der FemBib vorbereitet wurde, sprach die AStA-Zeitung mit Jola und Stella vom Kollektiv, das die Feministische Bibliothek organisiert, über die Entstehung und Organisation des Projekts, über solidarische Zusammenarbeit, Vernetzung und Diskussionskultur.

Was bedeutet es, eine Bibliothek zu gründen? Wie ist die Feministische Bibliothek entstanden?

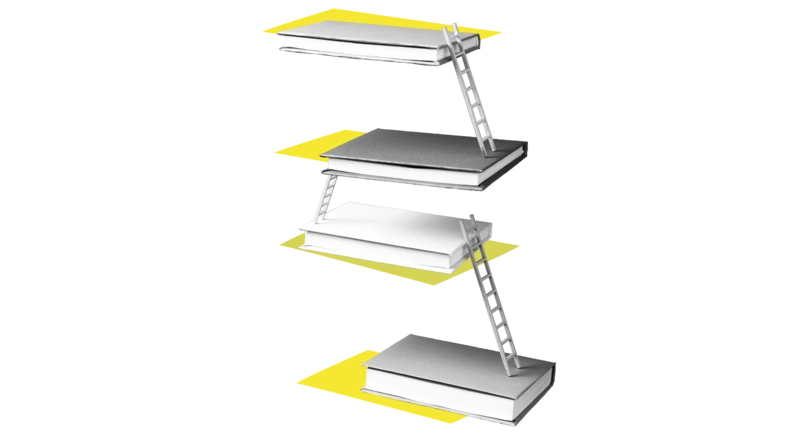

Stella: Dazu müssen wir zunächst mal betonen, dass die Feministische Bibliothek (FemBib) nicht existieren würde ohne die jahre-, teils jahrzehntelange Vorarbeit, die andere Feminist*innen vor uns geleistet haben. Wie die gesamte feministische Bewegung stehen auch wir auf den Schultern derer, die vor uns feministische Bildung, Bewegung und Praxis organisiert haben. In unserem ganz konkreten Fall existierte seit mindestens den 1990er Jahren eine Büchersammlung im Rahmen des damaligen Autonomen FrauenLesben-Referats der Studierendenschaft. Anfang der 2000er Jahre, das wissen wir aus Ausleihvermerken, wurde die Sammlung auch bereits als Leihbibliothek organisiert. Doch seit vielen Jahren war die Büchersammlung nur schwer zugänglich, und drohte natürlich auch zu veralten. Wir standen also zu Beginn — was großartig war — vor einem bestehenden Fundus an Büchern, aber eben auch vor großen Aufgaben: Das fängt bei ganz simplen Tätigkeiten an wie Regale besorgen, die vorhandenen Bücher sichten, stempeln, kategorisieren, katalogisieren, und ähnlichem.

Jola: Parallel dazu begannen bei uns aber auch die Überlegungen: Wo wollen wir hin, wen wollen wir ansprechen? Wir hatten dann das große Glück, dass wir sehr großzügige Bücherspenden bekommen haben, die es uns ermöglicht haben, einige Bestandslücken zu schließen — sowohl von älteren als auch neueren Büchern. Außerdem haben wir uns früh um Fördergelder bemüht. Diese machten nicht nur die Anschaffung von Neuerscheinungen, sondern auch die Organisierung und Durchführung von Veranstaltungen möglich. Große Unterstützung bekamen wir sowohl vom AStA als auch vom Autonomen FLinta-Referat, in dessen Räumlichkeiten die Bibliothek untergebracht ist, aber auch von anderen Akteur*innen, etwa vom Studentischen Projektrat, dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt, dem Frankfurter Jugendring oder auch den anderen Aktiven im Haus, wie dem Offenen Haus der Kulturen. Die Fembib würde zudem nicht existieren ohne die stetige Arbeit von zahlreichen Einzelpersonen in den letzten drei Jahren.

Welche Arten von Literatur sind in der Feministischen Bibliothek verfügbar? Wie funktionieren die Ausleihe und der regelmäßige Betrieb?

Jola: Wir wollen mit unserem Buchbestand vielfältige Zugänge zu feministischen Debatten eröffnen. Zu Beginn hatten wir überwiegend theoretische und wissenschaftliche Literatur, mittlerweile haben wir aber auch einen großen — von uns und unseren Besucher*innen sehr geschätzten — Bestand an feministischer Belletristik und Lyrik von FLINTAs, aber auch Graphic Novels und Kinder- und Jugendliteratur mit (feministischem) Anspruch. In unserem Archiv finden sich außerdem zahlreiche aktuelle und ältere (queer-)feministische Zeitschriften. Im letzten Wintersemester hat sich zudem eine Initiative gebildet, die ein Projekt wiederaufgenommen hat, das bereits in den 2010er-Jahren gestartet wurde: Sie sammeln und drucken Abschlussarbeiten, die sich mit feministischen Themen beschäftigen — auch diese können nun in der Fembib ausgeliehen werden. Zusendungen sind jederzeit willkommen: femabschlussarbeiten [at] systemli.org

Stella: Im regulären Betrieb öffnet die Fembib ihre Türen wöchentlich dienstags von 16:30 — 19:00 Uhr — und gelegentlich auch samstags, um nochmal ein anderes Publikum zu erreichen. Auf Anfrage machen wir — je nach unseren Möglichkeiten — gerne auch zu ganz anderen Zeiten auf, für Einzelpersonen, aber z.B. auch für Ausflüge von Jugendgruppen oder anderen interessierten Gruppen. Ausleihen kann bei uns prinzipiell jede*r. Weil die Räumlichkeiten FLINTA*-only sind, nehmen wir Ausleihanfragen auch gerne per Mail an. Unsere Bücher können grundsätzlich erstmal vier Wochen ausgeliehen werden, Voraussetzung dafür ist lediglich die Angabe einer Mailadresse. Ausgeliehene Bücher können nach Absprache auch verlängert werden. Es ist also wirklich rein auf Vertrauenbasis — wir nehmen keine Ausleihgebühr und keine persönlichen Daten auf. Auch die Mailadressen werden nach der Rückgabe wieder gelöscht. Bücher können während unserer Öffnungszeiten zurückgegeben werden oder über den Briefkasten neben unserer Eingangstür während der Öffnungszeit des Studierendenhauses. Das klappt im Großen und Ganzen sehr gut. Leider kommt es aber auch immer wieder vor, dass Bücher nach Monaten oder Jahren nicht zurückgebracht werden. Das ist sehr frustrierend, denn dann können diese Bücher erstmal nicht von anderem Nutzer*innen ausgeliehen werden und wir müssen unsere begrenzten Gelder für die Wiederanschaffung ausgeben. Ganz überwiegend machen wir aber positive Erfahrungen! Bücher können durchaus auch mehrmals verlängert werden, weil es eben dauert, bis man Zeit findet ein Buch zu lesen.

Jola: Wer mag, kann bei der Rückgabe auch noch einen Kommentar oder eine Empfehlung zum Buch schreiben, sodass andere Besucher*innen einen ersten Eindruck bekommen. Das ist eine niedrigschwellige Form des Austauschs über Bücher, die wir sehr schätzen.

Was ist die Feministische Bibliothek für ein Ort – für dich, für andere, allgemein?

Jola: Also zunächst einmal ist die Fembib ein Ort, um Bücher auszuleihen und in unseren Regalen zu stöbern. Deshalb ist es uns auch so wichtig, wöchentlich verlässlich Öffnungszeiten anzubieten. Aber die Fembib ist natürlich noch viel mehr: Sie will ein Austauschraum für feministische Debatten und Organisierung sein. Im letzten halben Jahr hat sich beispielsweise ein feministischer Lesekreis aus dem Kontext der Fembib gegründet. Immer wieder kommen auch Feminist*innen auf uns zu, die uns auf verschiedenste Weisen unterstützen wollen, zum Beispiel indem sie die Öffnungszeit betreuen, Veranstaltungen mit uns organisieren, oder Bücher spenden. Wenn die Fembib ein Ort ist, an dem Feminist*innen zusammenkommen und was auf die Beine stellen, dann ist es der Ort, den wir uns wünschen.

Stella: Wir sind manchmal selbst ganz überrascht, wie wichtig die Lesungen und Veranstaltungen geworden sind. Am Anfang hätten wir sicherlich nicht damit gerechnet, dass wir einmal im Monat eine solche Veranstaltung organisieren. Aber da ist es uns echt gelungen, einen schönen Ort des Austauschs und der Debatte zu schaffen, der auch nachgefragt wird — schließlich sind sie meist gut besucht. Sowas ist vielleicht manchmal am Anfang eines Projekts nicht absehbar, entsteht dann aber — und motiviert uns total.

Wie ist die Arbeit im Kollektiv organisiert?

Stella: Wir sind eine wirklich kleine Gruppe. Bei uns können Interessierte auf zwei Ebenen mitwirken: Es gibt ein Orga-Kollektiv, das sich regelmäßig trifft, sich um Finanzierung, Veranstaltungen und alles Organisatorische kümmert. Und dann gibt es zahlreiche Personen, die locker angedockt sind, und punktuell unterstützen, zum Beispiel bei den Schichten für die Öffnungszeiten, beim Auf- und Abbau von Veranstaltungen, oder ähnlichem. Dadurch ist es auch mit geringen Kapazitäten möglich, bei uns mitzumachen, und wir freuen uns immer sehr, wenn neue FLINTA*s dazukommen!

Seid ihr mit ähnlichen Projekten in anderen Städten vernetzt?

Stella: Ja, wir sind in den letzten Jahren verschiedentlich in Austausch mit ähnlichen Projekten gewesen: Einerseits mit feministischen Bibliotheken, zum Beispiel in Leipzig und Berlin, andererseits mit selbstorganisierten Bibliotheken von unten, ohne explizit feministischen Schwerpunkt. Dadurch haben wir zum Beispiel hilfreiche Tipps und Hinweise fürs Katalogisieren bekommen, da wir gerade einen Katalog erarbeiten. Für solche Impulse und Wissensweitergaben ist dieser Kontakt total wertvoll. So können wir auch neue Perspektiven entwickeln, da manche dieser Bibliotheken schon deutlich länger existieren und bestimmte organisatorische Schritte schon gegangen sind und Herausforderungen durchlaufen haben, die uns möglicherweise noch bevorstehen.

Vor allem ab dem 1960er Jahren, dem Beginn der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung, bildeten sich – nicht nur in der Bundesrepublik – autonome Frauengruppen, Netzwerke und spätestens mit der Alternativbewegung und den neuen sozialen Bewegungen autonome Frauenhäuser und Frauenzentren, feministische Buchläden und sogenannte Weiberräte sowie feministische Medien und vieles mehr. Bilden diesen historischen Erfahrungen Bezugspunkte für eure Arbeit?

Jola: Auf jeden Fall. Gerade Bockenheim war immer ein Zentrum feministischer Praxis, mit dem langjährig bestehenden Frauenbuchladen in der Kiesstraße, aber auch den von uns genutzten Räumlichkeiten des Autonomen FLinta-Referats. Das ist für uns natürlich ein Bezugspunkt, der unsere Arbeit erst möglich macht. Während des Kongresses des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes kam es ja 1968 auch zum »Tomatenwurf«, der als Startschuss der zweiten Welle der Frauenbewegung gilt. Insofern ist das Studierendenhaus als Ort feministischer Geschichte ein toller Standort für unser Projekt.

Historisch sind viele dieser autonomen feministischen Projekte an irgendeinem Punkt gescheitert, mussten sich Marktlogiken beugen oder institutionalisierten sich. Was sind die Unterschiede für ein solches feministisches Projekt heute und damals?

Jola: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass ehrenamtliches Engagement die Basis unseres Projektes bildet. Das wirft aber natürlich auch Fragen und Probleme auf: Wer hat die Möglichkeit, bei uns mitzuwirken? Welche Ausschlüsse werden dadurch (re)produziert? Wie schaffen wir es, Aufgaben so zu verteilen, dass sie nicht an einzelnen Personen hängen bleiben? Dazu kommt: Wir haben, abgesehen von vereinzelten Förderungen, die wir mühsam durch Anträge einwerben müssen, eigentlich kein Budget und sind froh über jede Spende — und natürlich darüber, dass das Autonome FLinta-Referat uns den Raum zur Verfügung stellt. Doch hier zeigen sich auch schon die Grenzen des Möglichen: Die Fembib ist wirklich klein. Wir haben schon maximal viele Regale in den Raum gestellt, und trotzdem können wir faktisch bald keine Buchspenden mehr annehmen, weil die Regale voll sind. Das schmerzt uns.

Stella: Unser Traum sind größere Räume auf dem Campus Bockenheim — wo ja auch mehrere Zehntausend Quadratmeter leerstehen. Aber Geld für Miete haben wir derzeit nicht, und wir brauchen eine langfristige Lösung, denn mehrere tausend Bücher lassen sich nicht mal eben auf ehrenamtlicher Basis umziehen. So sind wir immer wieder von Marktlogiken betroffen. Professionalisierung und Institutionalisierung sind die Wege, die manch anderes feministisches Projekt beschritten hat — nicht selten zulasten der politischen Ausrichtung. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir müssen mit diesen Widersprüchen umgehen, wie alle emanzipatorischen Projekte.

In welchem Verhältnis steht ihr mit anderen Gruppen im Haus, in Frankfurt und darüber hinaus?

Stella: Wir pflegen zu den anderen Gruppen, Initiativen und Projekten im Haus ein solidarisch-nachbar*innenschaftliches Verhältnis. Dadurch entstehen immer wieder Kooperationen. Es gibt Austausch und manchmal ergeben sich auch gemeinsame Projekte — wie zum Beispiel diese AStA-Zeitung. Natürlich könnte es da immer noch mehr geben, aber es sind eben alles ehrenamtlich arbeitende Projekte. In Frankfurt sind wir mit feministischen Projekten vernetzt, von linken Politgruppen bis hin zu feministischen Vereinen und städtischen Akteur*innen. Wir machen zum Beispiel ab und zu Büchertische bei entsprechenden Veranstaltungen und freuen uns immer sehr über solche Anfragen, gerade auch, wenn wir dadurch neue Projekte und Initiativen kennenlernen.

Jola: Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Kinothek Asta Nielsen, deren Aktive uns schon seit Gründung der Fembib mit viel Solidarität, Erfahrungsaustauch und praktischer Unterstützung begegnet sind. Hier hat sich ein toller Austausch ergeben, in dessen Rahmen wir zum Beispiel auch eine Bücherecke zum feministischen Remake-Filmfestival beigesteuert haben.

Heute gibt es viel Streit in der feministischen Bewegung. Dabei geht es oft um Themen wie Transidentität, Sexarbeit oder, allgemeiner gesprochen, die Konfliktlinien zwischen dem radikalen Feminismus der zweiten Welle und dem Queerfeminismus der dritten Welle. Ist die Feministische Bibliothek ein Ort, wo solche Fragen diskutiert werden? Wie geht ihr mit Konflikten um?

Jola: Ja, es gibt viel Streit in der feministischen Bewegung. Gleichzeitig kann die Auseinandersetzung mit dem feministischen Schrifttum der letzten Jahrzehnte auch hier einen Perspektivwechsel ermöglichen: In der feministischen Bewegung war praktisch alles schon immer hochumstritten, das zeigt unser Buchbestand eindrücklich. Der Konflikt ist konstitutiv für feministische, wie für andere emanzipatorische Bewegungen, und das ist erstmal auch gut so. Im nächsten Schritt muss es darum gehen, rote Linien auszuhandeln und zu schauen: Wo kommen wir zusammen, und welche Positionen sind nicht vereinbar? Wir bilden in unserem Buchbestand zunächst einmal unterschiedliche Positionen und Debatten ab, was uns bereits in eine besondere Position bringt. Darüber hinaus veranstalten wir Lesungen mit ganz unterschiedlich positionierten Feminist*innen. Diese Spannbreite und den Raum für Diskussionen und Aushandlungen wollen wir sehr bewusst offenhalten.

Stella: Wir wünschen uns, dass die FemBib ein Ort für Besucher*innen ist, um sich zu informieren, eigene Argumente zu prüfen, zu hinterfragen und vielleicht auch um sich mit den Positionen der anderen Seite auseinanderzusetzen. Auch bei uns im Kollektiv und unter unseren Besucher*innen gibt es durchaus unterschiedliche Einschätzungen zu manchen Fragen. Aber wir wollen eine solidarische, eben eine feministische Diskussions- und Streitkultur etablieren.

Wir erleben global einen autoritären Backlash, gerade was feministische Themen angeht. Was bedeutet es für euch, in diesen Zeiten eine feministische Bibliothek zu organisieren? Welche Themen haltet ihr zentral für die kommenden Jahre, um vielleicht auch wieder in die Offensive zu kommen?

Jola: Dazu müssen wir natürlich zunächst sagen, dass wir hier aus einer sehr privilegierten Position sprechen. Wir haben öffentlichen Rückhalt, auch institutionell, und sind mit dem Studierendenhaus an einem Ort ansässig, wo viele Initiativen zusammenkommen und auch widerständig sein können. Und trotzdem ist natürlich auch das ein prekärer Zustand: Mögliche Verschiebungen der Mehrheitsverhältnisse, im Stadtparlament oder auch im Studierendenparlament, könnten auch uns treffen.

Stella: Wir beobachten, dass Rechte verschiedenster Couleur — von Rechtskonservativen bis hin zu Neonazis — besonders Antifeminismus, aber auch Queer- und Transfeindlichkeit zu zentralen Kampagnenthemen ihrer Agitation machen. Diese fungieren so als Brückenideologien. In den nächsten Jahren werden da entscheidende Kämpfe auf uns zu kommen, gerade auch in Bezug auf körperliche Selbstbestimmung. Aber es gibt eben auch global viele inspirierende Kämpfe, etwa in Mexiko, in Südkorea, im Iran oder in Rojava.