Sonja Bäumel – »Expanded Self« (2012). Körperdarstellungen nach dem »microbial turn«.

Der Körper als Super-Organismus

Spätestens seit der Covid-19 Pandemie ist erneut das Ausmaß deutlich geworden, in dem nicht-menschliche Akteure Gesellschaften beeinflussen, stören und zum Handeln zwingen können: »A multitude of living beings and various phenomena participate in the making of the worlds in which we live. And, as SARS-CoV-2 shows us, microbes have their place in it as well« (Brives&Zimmer, 2021, S.2). Ausgehend von James Lovelocks und Lynn Margulis’ Gaia-Hypothese, welche die Erde als einen großen, holistischen Organismus begreift, in dem Lebewesen selbst die chemischen und geologischen Zusammensetzungen des Planeten definieren und regulieren, fordert Bruno Latour in seinem Terrestischen Manifest (2018) die Anerkennung jener Wirkmacht (agency) nicht-menschlicher Akteure. So schreibt er: »Wenn die Zusammensetzung der Luft, die wir atmen, von Lebewesen abhängt, ist die Luft nicht mehr nur ihre Umwelt, in der sie sich entwickeln, sondern teilweise auch das Ergebnis ihres Wirkens« (S.90). Dies lässt sich auf die Covid-19 Pandemie übertragen, in der die potentielle Kontamination der Luft mit Viren als Ergebnis ihres Wirkens, nach ihrer biologischen Funktionsweise der Verbreitung von Träger:in zur Träger:in, begriffen werden kann.

Jedoch bedient das Beispiel des SARS-CoV-2 Virus ein veraltetes Bild der Mikroorganismen; nämlich jenes des pathologischen Krankheitserregers. Der Virus oder das Bakterium wurde gemeinhin als »Eindringling« in den menschlichen Organismus wahrgenommen – mit potentiell tödlichen Folgen (Hird, 2009). Die neuere naturwissenschaftliche Forschung legt gleichwohl nahe, dass man sich von diesem Feindbild abwenden muss. Denn der menschliche Körper wimmelt nur so von Mikroben. Nur 50% unserer Körperzellen sind menschliche, der Rest sind Mikroorganismen (Bäumel et Al., 2018). Dabei schützen sie unser Hautorgan, spielen eine essenzielle Rolle in der Verdauung und stabilisieren unser Immunsystem – so der bisherige Stand der Forschung. Dysbalancen werden mit diversen ernsthaften Erkrankungen in Verbindung gebracht. Folglich ist unser Körper verwoben mit unzähligen Mikroorganismen, die eine wesentliche Funktion in der Aufrechterhaltung des Organismus übernehmen. Er ist, um mit Latour zu sprechen, abhängig von ihrem Wirken.

Diese Hinwendung zur Relevanz der Mikroben, die Anerkennung ihrer neuen Stellung als gleichzeitig unabhängig von und verwoben mit der biologischen Identität des Menschen, wird in den Natur- und biomedizinischen Wissenschaften gemeinhin als »microbial turn« bezeichnet (Brives&Zimmer, 2021). Die Philosophin Monika Bakke erkennt vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit, eine Körpervorstellung zu hinterfragen, die auf Geschlossenheit und Einheitlichkeit basiert. Die Auffassung eines biologischen Individuums als »go-it-alone gene/organism/human« ist damit überholt, so auch die Soziologin Myra J. Hird. Vielmehr fordert uns die Symbiose zwischen Mensch und Mikroben dazu auf, den Körper als ein artenübergreifendes Milieu aufzufassen, als eine kollegiale Assemblage von Organismen, einen »human-nonhuman super-organism« (Bakke, 2014, S. 153; Hird, 2009). Die Entwicklung einer Sensibilität für diese Koexistenz verschiedener Lebensformen im menschlichen Körper scheint demnach eine Notwendigkeit zu sein. Myra J. Hird prägte den Begriff der »microontologies«, auf dessen Grundlage eine »mikrobielle Ethik, […] eine Ethik, die sich ernsthaft mit dem Mikrokosmos auseinandersetzt« entwickelt werden soll.

Ein lebendiger Abdruck

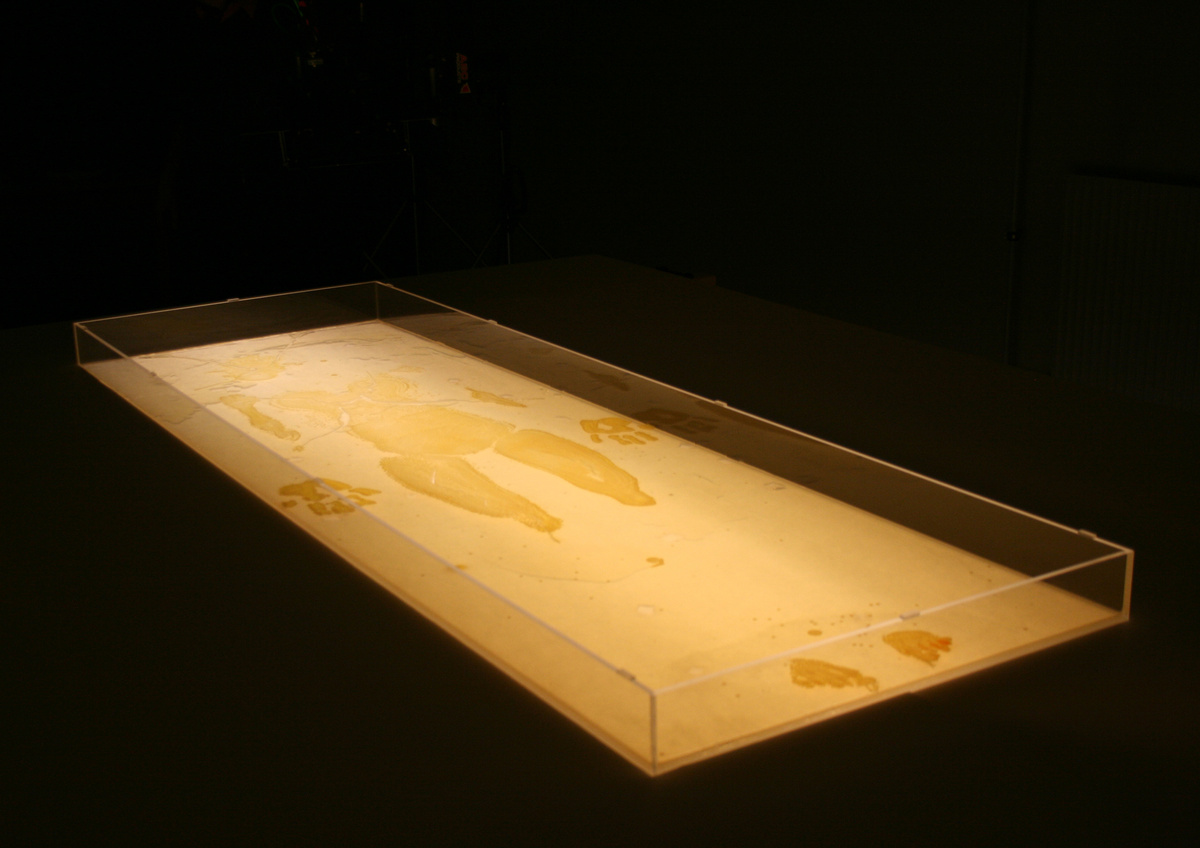

In ihrem Werk Expanded Self (2012) widmet sich Sonja Bäumel ebendieser Aufgabe. Die Künstlerin schuf in einer 210 x 80 cm großen, mit Agar gefüllten Petrischale einen Abdruck ihres individuellen Hautmikrobioms. Dafür wurden zuvor von ihrem Körper entnommene Mikroorganismen über 8 Monate studiert, präpariert und schließlich vor dem Abdruck in millionenfach erhöhter Konzentration wieder auf ihren Körper aufgetragen – und dies nicht ohne die damit verbundenen Risiken. Die auf Agar übertragenen Mikroorganismen nutzten diesen als Nährboden und begannen sich zu vermehren und zu verbreiten. Am siebten Tag wurde die Entwicklung fotografisch festgehalten (Abb.1,2,3). Der Agar diente somit als Leinwand und die sich darauf verbreitenden Mikroben wirkten als Farbe – es entstand ein lebender Abdruck, »eine Momentaufnahme der unsichtbaren Konstellation des symbiotischen Lebens des Körpers der Künstlerin«1.

Der Körperabdruck ist leicht lesbar. Man erkennt die Form des Oberkörpers, des Kopfes, der Oberschenkel und der Hände. So ergibt sich ein umrisshaftes Bild des Körpers der Künstlerin. Jedoch ist ihr Körper nur noch als Spur wahrnehmbar, die sich stellvertretend am Ort des vergangenen Kontakts ›eingenistet‘ hat – er erscheint nur in seiner Abwesenheit, ist »nicht mehr da« (Didi-Hubermann, 1999). »Vergeblich hält der Abdruck uns den Kontakt vor, aus dem er hervorgegangen ist«, schildert der französische Kunsthistoriker Didi-Hubermann dieses dem Abdruck inhärente Spiel zwischen An- und Abwesenheit, zwischen Berührung und Entfernung. Der Abdruck kann eine Präsenz nur durch einen Verweis auf das Gewesene vermitteln.

Mit Expanded Self begegnet Sonja Bäumel diesem komplexen Spannungsfeld des Abdrucks. Sie hinterlässt einerseits eine Spur ihres Körpers und schafft andererseits ein entsprechendes Umfeld, sodass sich diese Spur verselbstständigen kann. Der Verweis auf den Körper wird ergänzt durch die Sichtbarmachung des dauerhaft präsenten und wirkenden, jedoch unsichtbaren Hautmikrobioms. Somit ist das Werk nicht nur Ergebnis eines Abdrucks, sondern auch einer Häutung, da Bäumel ihre mikrobielle Hautschicht auf das Agar überträgt. So spricht sie selbst vom Autonom-Werden eines ehemaligen Teils ihres Körpers. Expanded Self ist also ein Paradox. Der Körper ist zugleich anwesend wie abwesend – indiziert durch die Spur und präsent als mikrobielles Habitat.

Eine mikrobielle Ethik

Sonja Bäumel präsentiert demnach eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper nach dem Paradigmenwechsel des »microbial turn«. Mithilfe eines organischen Abdruckverfahrens liefert sie ein Zeugnis des menschlichen Körpers als »Super-Organismus«. Doch geht Bäumels Konzeption über eine oberflächliche Veranschaulichung des Hautmikrobioms hinaus. Das Werk regt bei den Betrachtenden eine Reflexion an, die im Sinne der »microontologies« eine Konfrontation mit dem körpereigenen Mikrokosmos eröffnet.

Schließlich wird, besonders durch die menschliche Form des Abdrucks, eine Übertragung der im Werk sichtbaren Mikrobenlandschaft auf den eigenen Körper geradezu provoziert. Anders formuliert: auch wenn das Mikrobiom autonom geworden ist, erhält der Abdruck, in seiner Beglaubigung einer ehemaligen Präsenz des menschlichen Körpers, stets die intra-organische Verbindung zwischen Mensch und Mikrobe aufrecht. Die Form erinnert an den Körper und ist Resultat dessen unmittelbaren Abdrucks, das Material ist mikrobiell. Die Verwebung innerhalb des menschlichen »Super-Organismus« ist also keineswegs getrennt, sondern nur in eine andere Form gebracht. Eine Form, die das Sichtbarkeitsverhältnis Mensch-Mikrobe umkehrt.

Damit schafft Bäumel ein Kunstwerk, das subversiv unsere Alltagswahrnehmung hinterfragt und dazu anregt die mikrobielle Symbiose, die integraler Teil unseres Körpers ist, zu erkennen. Man kann hier durchaus von einem Verfremdungseffekt sprechen, dessen kunsttheoretische Grundlage der Literaturwissenschaftler Viktor Schklowksij legte. In seinem Aufsatz Kunst als Verfahren (1916) definiert er die Aufgabe der Kunst als eine Durchbrechung des Automatismus der Wahrnehmung, mit dem Ziel »ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln; als Sehen und nicht als Wiedererkennen«. Der Gegenstand ist in Bäumels Fall der eigene Körper, der nur bedingt, in Form eines Abdrucks, wiedererkannt werden kann. Die Betrachtung der eigenen Haut als Reaktion auf das Kunstwerk offenbart die alltägliche Leerstelle der steten Unsichtbarkeit der Mikroben. Doch in Austausch mit dem Kunstwerk kann jene ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Mikrokosmos geschehen, die Myra Hird fordert. Denn Expanded Self stellt ein Körperbild dar, das es unmöglich macht unseren Körper nur wiederzuerkennen, ohne ihn grundlegend neu zu sehen, ohne zu versuchen eine Sensibilität für die Präsenz und das Wirken unseres Mikrobioms zu entwickeln. Es ist ein Körperbild, das sich radikal der Neukonzeption verschreibt, zu der uns der »microbial turn« zwingt. Ein Körperbild der organischen Vielfalt, der Lebendigkeit und der Überwindung der Trennung zwischen Körper und Umwelt. Ein Körperbild das eine neue Vorstellung des Selbst impliziert, denn, wie Monika Bakke feststellt, »[w]e can neither become who we are nor know ourselves without nonhuman others.« (S.155)

-

1

https://www.fkv.de/sonja-baeumel/ (Stand: 14.03.25)