»Der Zeitdruck ist groß und es bleibt wenig Raum für anderes«

Die AStA-Zeitung war im Gespräch mit Dr. Claudia Lazanowski, über das Studium nach Bologna sowie die Sorgen, Ängste und Nöte von Studierenden in Frankfurt.

Was sind die Hauptanliegen, mit denen Studierende zu Ihnen in die Beratung kommen?

Oft sind es Studienprobleme, wie Prüfungsängste, Ängste nach Prüfungsversagen, Lernblockaden. Auch Prokrastination ist ein großes Thema – dazu haben wir einen eigenen Workshop. Das sind sozusagen die Themen »an der Oberfläche«. Daneben bzw. »dahinter« gibt es unterschiedliche emotionale Probleme und Beziehungsprobleme – sowohl in der Familie als auch in Partnerschaften. Dann haben wir aber auch zunehmend psychische Störungen. Besonders oft kommt die Frage: Habe ich ADHS? Das taucht häufiger auf als früher, ebenso Störungen aus dem Autismustörungsspektrum und vor allem Angst und Depressionen – in allen möglichen Ausprägungen, von leichten Verstimmungen bis hin zu schweren Depressionen. Aber Ängste ganz besonders. Eine Rolle spielen auch Einsamkeit, Suchtthemen und manchmal auch psychotische Ereignisse.

Wie läuft es praktisch ab, wenn ich mich als Student:in an Sie wenden möchte?

Zunächst kann man online über »Terminland« ein Orientierungsgespräch buchen, wahlweise online oder in Präsenz. Das dauert 30 Minuten, in denen man den Bedarf und das Vorgehen gemeinsam bespricht, zum Beispiel ob weitere Beratungsgespräche oder Weiterempfehlungen sinnvoll sind. Folgende Beratungsgespräche von 50 Minuten Dauer werden dann von unserem Team gut ausgebildeter Psychotherapeuten übernommen, meist in Präsenz. Prinzipiell kann man sich mit Anliegen jeder Art bei uns melden.

Reicht denn Ihr Angebot an der Goethe-Universität eigentlich aus? Oder wären viel mehr Stellen nötig?

Das wünschen wir uns schon seit vielen Jahren, wobei sich die Situation bereits gebessert hat. Aber ich kann mal eine Zahl nennen: Es gibt etwa 300 Anmeldeversuche für ein Erstgespräch gegenüber rund 25 Erstgesprächen im Monat. Daneben haben wir ein großes Workshop-Angebot. Es gibt beispielsweise einen offenen Treff, den eine Kollegin leitet, wo man eigene Themen mitbringen, sich selbst und andere über psychologische Impulse kennenlernen kann. Oder den Kurs »Design your Life«, in dem man Studien- und Lebensplanung aktiv angehen und schnell ins Handeln kommen kann. Andere Themen wie Selbstwert und Selbstregulation sind auch dabei.

Internationale Studierende haben sicher noch einmal eigene Bedürfnisse…

Für die wachsende Zahl internationaler Studierender haben wir eine Abteilung, die sich speziell um deren Anliegen kümmert – Studienerfolg und Integration. Dabei geht es unter anderem um Aufenthaltsrecht, Visa – gerade auch Visumsverlängerungen können Sorgen machen, wenn Leistungsnachweise nicht ausreichend erbracht wurden. Aber auch sich im neuen Land und Studium zu organisieren und zu informieren, Kontakte zu knüpfen et cetera.

Haben Studierende aus dem Nicht-EU Ausland dann noch einmal besondere Schwierigkeiten?

Ja, teilweise die Sprache oder andere kulturelle Problematiken. Ich habe öfters internationale Studierende, die sagen: »Ich verstehe oft deutsche Mitstudenten schwer. Ich habe versucht, Kontakte zu knüpfen, aber ich habe mich nicht wirklich aufgenommen gefühlt.« Da entsteht Einsamkeit. Mehrere finden Anschluss über Landsleute, das hilft. Aber es gibt genügende, die sich hier sehr alleine fühlen.

Wie erlebten die Studierenden die Covid-19-Pandemie?

Die Studierenden standen unter großem Druck, weil sie plötzlich mit einer völlig neuen Situation umgehen mussten und viel Zeit zu Hause verbrachten. Viele sind für eine Weile wieder zu ihren Eltern gezogen, um nicht allein irgendwo zu sitzen. Aber ich habe von vielen gehört, die sich sehr einsam und isoliert fühlten und sich generell zurückgezogen haben. Als es dann wieder möglich war, in Präsenz zu studieren, hatten einige dagegen Angst davor zurückzukehren, weil sie sich erneut umstellen mussten. Auch das gesamte Studiensystem – plötzlich alles digital – war für viele eine große Herausforderung. Man musste sich noch besser strukturieren, da der »Präsenz-Rahmen« wegfiel, andere Prüfungsordnungen galten und so weiter.

Eine These über die Zunahme von psychischen Erkrankungen ist ja, dass es in der Öffentlichkeit einfacher geworden ist, über diese zu sprechen. Deswegen könne man gar nicht von einer tatsächlichen Zunahme sprechen. Was würden Sie dem entgegnen?

Also, ich finde das schwierig zu sagen, weil wir bei den Studierenden über die Jahrzehnte hinweg beobachten, dass der Leistungsdruck und der Stress zugenommen haben, was teilweise auch zu psychischen Störungen oder Burnout führen kann – hinter dem oft auch eine depressive Störung steckt. Ob die Zahlen psychischer Störungen insgesamt zugenommen haben, ist umstritten. Fachgesellschaften sagen zum Teil, dass diese relativ gleichgeblieben sind. Andere sagen, dass schneller und effektiver psychische Störungen erkannt und diagnostiziert werden. Gleichzeitig wird, wie Sie bereits erwähnten, in der Gesellschaft heute offener darüber gesprochen.

Welche Auswirkungen haben die teilweise langen Wartezeiten für Therapieplätze auf die Betroffenen?

Der Zustand kann sich deutlich verschlechtern, sogar chronifizieren – bei Menschen, die man bei zeitnaher Behandlung, sehr gut therapieren könnte. Wenn man die Symptome sozusagen ohne Behandlung lässt, können diese wie zum Beispiel bei Angststörungen auch generalisieren: Nicht nur Aufzug fahren ist dann angstbesetzt, sondern viele andere Situationen auch. Psychotherapeutische Beratung kann durch ein begrenztes Gesprächs- und Workshop-Angebot die Wartezeit oft sinnvoll überbrücken.

Besonders junge Frauen scheinen laut einer Studie der Techniker Krankenkasse deutlich mehr Stress im Studium zu erleben als junge Männer. Wie erklären Sie sich das? Erleben Sie das auch in der Praxis?

Ich könnte das nicht so eindeutig sagen. Also wir haben letztlich schon mehr weibliche Studierende, die hierherkommen, als männliche Studierende, das stimmt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Frauen ihre eigenen, vor allem emotionalen und psychischen, Problematiken mehr wahrnehmen und sich auch eher Hilfe suchen. Männer sind mittlerweile offener und wenden sich an uns, aber es ist immer noch so, dass Frauen da spontaner drüber reden und das auch eher zeigen können.

Welche Faktoren führen zu einer Überbelastung im Studium? Gibt es besondere Risikogruppen?

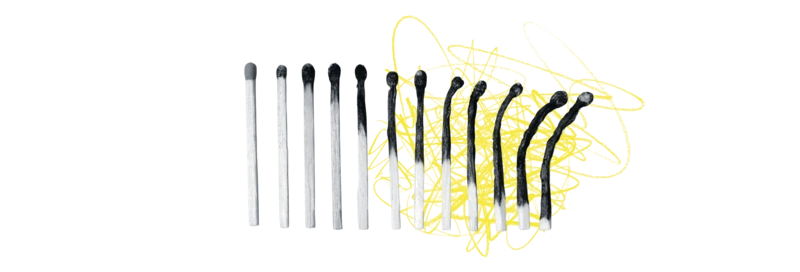

Zeitdruck und Leistungsdruck sind immer ein Thema. Ich habe neulich von einer Studierenden gehört, dass sie innerhalb eines oder zweier Semester circa 35 Leistungsnachweise absolvieren musste. Das gab es früher so nicht. Da gab es meist eine Zwischenprüfung und eine große Abschlussprüfung. Das hat natürlich kurz davor zu enormem Druck geführt, da man nicht so geübt in Prüfungssituationen war. Heute ist das Studium seit der Bologna-Reform verschulter und strukturierter. Ich habe den Eindruck, dass der Zeitdruck und die Zeiteinteilung insgesamt belastender geworden sind. Man muss viel zielorientierter studieren, um die geforderten Leistungen zu erbringen. Hinzu kommt, dass später noch sehr auf die Noten geschaut wird: Wie geht es beruflich weiter? Viele fragen sich schon früh: »Oh Gott, wie wird es dann aussehen? Habe ich mit meiner Note überhaupt eine Chance?« Solche Überlegungen gab es früher zumindest weniger, heute sind sie sehr präsent. Zudem habe ich immer wieder Studierende, die mit 23 sagen, sie fühlten sich (zu) alt, um beruflich gut einzusteigen, was ich bedenklich finde.

Das zeigt ja auch massive Zukunftsängste.

Zukunftsängste spielen eine große Rolle. Ein weiterer Punkt ist auch die Orientierung: Was mache ich eigentlich? Wo will ich genau hin? Ich habe oft den Eindruck, dass viele sich heute stärker danach richten, wo sie die besten beruflichen Chancen haben, anstatt primär zu überlegen, was ihnen liegt und wofür sie sich begeistern können. Zudem gibt es ein Überangebot an möglichen Berufsrichtungen, die eine Entscheidung erschweren können.

Lässt sich beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Armut und psychischer Gesundheit herstellen? Weil die Studierenden hier in Frankfurt an der Uni ja auch finanziell total unterschiedlich aufgestellt sind.

Ich würde das jetzt nicht eins zu ein so sagen. Aber ich glaube schon, dass jemand, der viel arbeiten muss, weil er von zuhause keine Unterstützung bekommt, mehrfach belastet ist und das Studium gegenbenenfalls zeitlich strecken muss, damit er die geforderten Leistungen erbringen kann. Aber das ist nicht bei allen so, und es gibt auch Studierende, die noch bei ihren Eltern wohnen – gerade die jüngeren Semester und die sind, glaube ich, relativ gut versorgt. Aber wie gesagt, ein großer Teil muss sich selbst versorgen und finanzieren. Da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle: Wenn man aus einer finanziell schwächeren Familie kommt oder wenn man alleinerziehend ist oder überhaupt Studierende mit Kindern, das erschwert das Studium oft. Es sei denn, man hat eine sehr gute Regelung gefunden, aber es ist eben etwas anderes, als zu Hause zu wohnen und sich vermehrt auf das Studium konzentrieren zu können.

Auch gerade mit Kind – es ist einfach schwierig, Zeit zu finden, um Hausarbeiten zu schreiben.

Wann hat man die nötige Ruhe? Oder wenn das Kind krank wird – was macht man dann? Und natürlich sind auch Studierende, die bereits mit einer psychischen oder körperlichen Vorbelastung ins Studium starten, eine Risikogruppe. Da gibt es im Hintergrund oft schon Herausforderungen, die nicht einfach sind.

Welche Rolle spielt das Studium nach der Bologna-Reform? Welche Auswirkungen haben hoher Lern- und Abgabestress, verdichtete Seminare sowie Prüfungsängste?

Die Bologna-Reform spielt sicher eine Rolle, ist teils ein verstärkender, aber nicht alleiniger Faktor, wenn Studierende erschöpfter, nicht mehr so motiviert und lernfähig sind, Konzentrationsstörungen und/oder Schlafstörungen entwickeln. So kommen aus verschiedenen Gründen viele zu uns, die Ansätze suchen, wie sie etwas verändern können, z.B. ihre Zeitplanung anders gestalten sollten, ihre Stressbelastung, Prokrastinieren und Ängste angehen könnten. Neulich hat mir ein Studierender vom sogenannten Bulimielernen erzählt. Ich kannte den Ausdruck noch nicht: Dass man kurzfristig Lerninhalte vor der Prüfung ins Gedächtnis presst, aber im Grunde wenig davon dauerhaft behält. Vor der Abschlussprüfung besteht dann das Gefühl, gar nicht wirklich viel gelernt zu haben.

Es bleibt dann auch gar keine Zeit, sich kritisch mit dem eigenen Studiengang auseinanderzusetzen.

Wir haben natürlich auch Studierende, die froh darüber sind, dass sie regelmäßiger Abgaben und Prüfungen machen müssen, da es Struktur gibt und das Lernpensum eingegrenzter ist. Aber bei vielen ist es andersherum – der Zeitdruck ist groß und es bleibt weniger Raum für anderes.