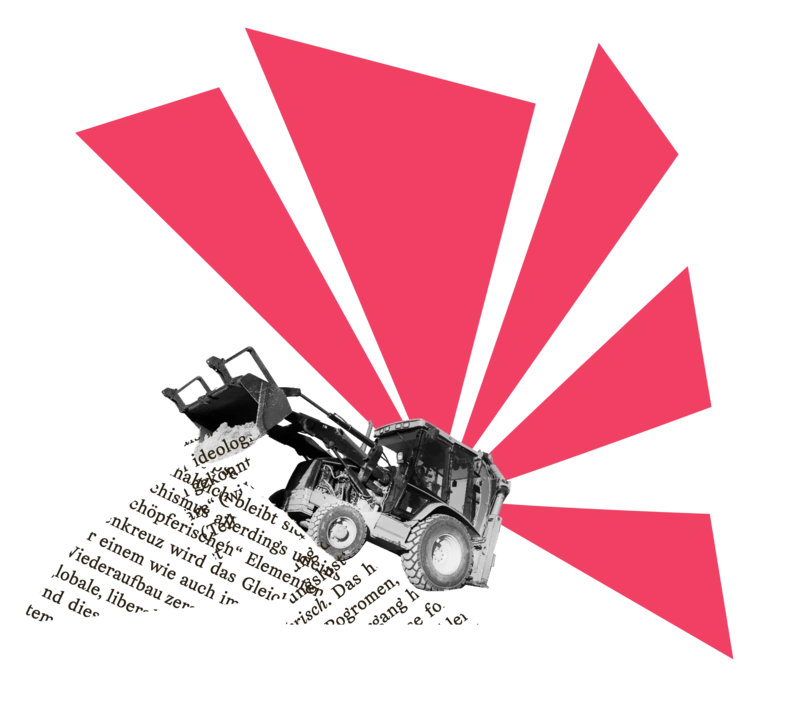

Im Zerstörungsrausch

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben mit »Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus« ein viel diskutiertes, wichtiges Buch zur Erklärung des weltweit rauschenden Erfolgs der Rechtsradikalen und ihrer ambivalenten Allianzen geschrieben. Unser Autor bespricht die zentralen Aspekte des üppigen und theoriereichen Buchs, das zwar Licht in eine komplexe, sich verdunkelnde Gegenwart wirft – aber auch viele Fragen offenlässt.

Das geteilte Rauschgift

Während letztes Jahr die Kugel nur knapp an seinem Kopf vorbeirauschte, treffen Donald Trump und sein Staff die liberaldemokratischen Institutionen nun mitten ins Herz. Von den MAGA-Anhänger*innen über feudal-rückwärtsgewandte Katholik*innen bis hin zu technoutopisch-vorwärtsphantasierenden Milliardären steigert sich die Trump-Allianz in eine kollektive Ekstase. Darin fluten sie nicht nur permanent »die Zone mit Scheiße« (wie es Steven Bannon programmatisch forderte), sondern zerstören alte, liberale und globale Institutionen, Konventionen, Gewissheiten – und Leben.

Logischerweise versuchen viele gegenwärtige sozialwissenschaftliche Theorien, diese berauschten rechten Kräfte, die weltweit kurz vor oder bereits an den Hebeln der Macht sitzen und ihren destruktiven Visionen freien Lauf lassen, zu erklären. Für die Baseler Wissenschaftler*innen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey liegt das geteilte Rauschgift dieser unkonventionellen Allianz von MAGA-Anhänger*innen aus Kansas, Tech-Ultras aus San Francisco bis hin zu AfD-Wähler*innen aus Gelsenkirchen in einer Zerstörungslust.

So jedenfalls der Titel ihres umfangreichen neuen Buches, das zugleich empirisch-qualitative Forschung und gesellschaftstheoretische Erklärungsdiagnosen über die spätmoderne Transformation sowie die Faschismus-Theorien der Kritischen Theorie miteinwebt. Damit erklären sie nicht nur die »immer schlechter funktionierende« Moderne (S. 276), sondern versuchen auch, die aus ihr resultierenden Gefühlsstrukturen einzufangen, die dem Faschismus Vorschub leisten. Gerade in dieser Kombination liegt die Stärke des Buches.

Von den 2600 Teilnehmenden an ihrer Umfrage zu destruktiven Einstellungen erwiesen sich 12,5% »als mittel oder sogar hoch-destruktiv«. Mit 41 von diesen führten sie aufschlussreiche »problemzentrierte Interviews«, die zur Argumentation des Buchs anschaulich zu Rate gezogen werden. Die »Elemente des demokratischen Faschismus«, wie der Untertitel lautet, reihen sich ein in ihre Sammlung an Oxymora. Zuletzt feierten sie mit der Analyse des »libertären Autoritarismus« (2022) einen über den akademischen Betrieb hinaus breiten Erfolg.

Mit diesem neuen scheinbaren Widerspruch von »Faschismus« und »Demokratie« wird die Reihe also fortgeführt. Zwar sind die beiden Bücher in ihrer Vorgehensweise sehr ähnlich und der methodische Hauptreferenzpunkt bleiben die von Else Frenkel-Brunswick, Theodor Adorno und Daniel Levinson herausgegebenen »Studien zum autoritären Charakter« (1950), das jetzt vorliegende ergänzt jedoch die politische Komponente: Der »libertäre Autoritarismus« ist nicht mehr bloß Charakterzug einzelner Individuen, die sich zu »Querdenkerprotesten« alliieren, sondern verdichtet sich global zum demokratischen Faschismus. Dessen Anhänger*innen haben nämlich – so die überzeugend dargestellte Überlegung – nicht einfach nur libertär-autoritären Charakter, sondern einen tiefen Wunsch nach Zerstörung, pflegen gar Lust an Gewalt oder phantasievollen Untergangsszenarien. Eben Nährboden für Faschismus, den Amlinger und Nachtwey noch »in Bewegung« und nicht »an der Macht« begreifen. Dieses Mal tritt er darüber hinaus eben demokratisch auf:

»Die Verflechtung von faschistischen Neigungen und demokratischen Bekenntnissen ist ein Grund, weshalb wir in Bezug auf die dominierenden rechtsextremen Bewegungen der Gegenwart von demokratischem Faschismus sprechen« (S. 239)

Oxymoronisch bleiben sie dabei auch in der Erklärung des Kernphänomens: Die »Zerstörungslust« sei nämlich zugleich schöpferisch. Das heißt, sie lechzt nicht nur nach Pogromen, sie sehnt sich nicht nur den Untergang herbei, sondern will auf die Apokalypse folgend auch etwas aufbauen. Inhaltlich bleibt sich der kommende Faschismus allerdings uneins mit seinen »schöpferischen« Elementen. Nur im Fadenkreuz wird das Gleiche visiert, das vor einem wie auch immer aussehenden Wiederaufbau zerstört werden müsse: die globale, liberale Ordnung.

Und dieser Hass auf das bestehende System wirkt als »verbindende Klammer« der obskuren ideologischen Lager, über die das Buch gekonnt aufklärt: Da gibt es »Paläolibertäre« (wie Javier Milei), »Aristopopulisten« (Teilmenge der Denker hinter dem »Project 2025«), »Petromaskulinitäten« (Begriff von Cara Deggett (2018) für die »Drill-Baby-Drill«-Männer), es gibt futuristische »Techno-Optimisten« (das sind insbesondere die kreativ-zerstörerischen Silicon-Valley-Wichte), »Retrotopisten« (jene, die in die 60er Jahre zurückwollen). Und natürlich gibt es auch »Postfaschisten«, »palingenetische Ultranationalisten«, »Akzelerationisten«, …

Auf Erklärungssuche

Das klingt nach vielen komplizierten und erst noch zu klärenden Termini. Und entsprechend groß bleibt das Theorie-Repertoire, an dem sich die Autor*innen bedienen, um die Probleme der Spätmoderne, aus der heraus die Zerstörungslust folge, zu klären. So wunderbar runtergebrochen hier auch Freud, Fromm, Fraser und alle anderen Theoretiker*innen des »Suhrkamps-ABCs« (vgl. Weber 2025) erklärt werden, so komplex bleibt die unfassbare Theoriemenge. Es ist also kein populärwissenschaftliches Buch – wenn auch die Anzahl der Buchbesprechungen so durch die Decke geht, dass die Gesellschaftstheorie abermals ihren Ruf als neue Leitwissenschaft und Feuilleton-Liebling unter Beweis stellt.

Am klarsten und soziologisch aufschlussreichsten erklären Amlinger und Nachtwey vor allem die aus ihren qualitativen Interviews hervorgegangenen Einsichten. Im Mittelpunkt steht hier die Enttäuschung, welche aus den nicht eingehaltenen liberalen Versprechen erwächst. Zu den zwei wesentlichen zählen das ökonomische Aufstiegsversprechen und das sozialkulturelle Versprechen von Autonomie- bzw. individueller Entfaltungsmöglichkeit. Eine vom Klimawandel erforderliche Anpassung wird von den Befragten abgelehnt, da sie mit diesen Versprechen konfligiert, genauso wie zunehmende Stagnation und Ungerechtigkeiten.

Von den Interviews schließen sie dann auf allgemeinere Thesen über die immer schlechter funktionierende »Nachmoderne«. In dieser verliere das liberale Projekt nicht nur seine Legitimation durch die Unhaltbarkeit seiner Versprechen, sondern verdeckt immer schlechter seine immer schon widersprüchlichen, verdeckten Konfliktlinien wie beispielsweise das Leben auf Kosten anderer, der Natur und der Zukunft. Das allein macht aber nicht die Zerstörungslust aus.

Die Interviewten, die in drei »Grundtypen der Destruktivität« mit jeweiligen phänomenologischen Untervarianten eingeordnet werden, erlebten zumeist einen individuellen, biographischen Bruch, einen Schicksalsschlag, in dessen Folge in ihnen eine regelrechte Wut auf das liberale Ordnungssystem emporstieg und die (faschistoide) Zerstörungslust ihren Lauf nahm. Mit der wie auch immer entstandenen »Blockade« des eigenen Lebens, durch die bestimmte Versprechen auf Entfaltung nicht aufgingen oder die (amerikanische) Träume enttäuschen ließ, wächst die Wut gegenüber gedachten Schuldigen gepaart mit der Vorstellung eines ihnen verweigerten Anspruchs auf die Einhaltung der liberalen Versprechen. So folgt zusammengefasst:

»Aus dem Gefühl des blockierten Lebens erwächst eine hyperindividualistische Weltwahrnehmung, in der Fortschritt nur noch auf Kosten anderer möglich ist.« (S. 17)

Das »Nullsummendenken« (S. 137ff.) ist eine hier angesprochene zentrale Erkenntnis. Es bedeutet, dass der zu verteilende Wohlstand nur im Kampf aller gegen alle zu bekommen sei statt im gemeinsamen wirtschaften. Da der Kuchen nicht mehr wächst, bedeutet jedes Kuchenstück auf dem Teller der anderen weniger für mich selbst. Doch entscheidend ist, dass dieser neue Verteilungskampf im Nullsummendenken »nicht vertikal, sondern horizontal« gelöst werden soll: Die kapitalistische Grundordnung bleibt unangefochten und statt »eat the rich« gilt es den Verteilungskampf rassistisch auszufechten. So ganz geklärt, warum genau die Zerstörungslust sich nicht gegen vertikale Ungerechtigkeitsstrukturen richten könnte, wird in dem Buch allerdings nicht.

Vielleicht liegt das an der »hyperindividualistischen Weltwahrnehmung« – eine andere der zentralen Erkenntnisse, die dem obigen Zitat entnommen werden kann. Schließlich ist der zentralste Aspekt ihres Buches, den kommenden Faschismus als affekthaften, aus der gesellschaftlich geprägten Gefühlstruktur zu erklären. Der Individualismus führe gerade zu den Problemen von Vereinzelung, sozialer Kälte und Sehnsucht nach kollektiver Wärme, wie sie eben manche »faschistischen Agitatoren« (Löwenthal 1949) versprechen.

Andererseits kann der Hyperindividualismus als autoritärer Abwehrmechanismus gegenüber all den empfundenen Gängelungen verstanden werden – wie es die beiden Autor*innen schon im Vorgängerbuch beschreiben. Und die zugrundeliegenden Enttäuschungserfahrungen häufen sich in der strukturell bedingt komplexer werdenden Gesellschaft, wie Amlinger und Nachtwey mit vielen gesellschaftstheoretischen Ansätzen erklären. In dieser Komplexität bildet sich gerade eine größer werdende Lücke zwischen notwendigen Expert*innen aus der professional manegerial class und den soziokulturell Abgehängten. Die feinen Unterschiede sind zum Teil sehr grob. Und auch das bleibt nur einer von vielen Gründen, weshalb sich die Zerstörungslust entfaltet.

Ist die Moderne am Ende – und wenn ja, was nun?

Es ist mühsam, sich durch die vielen Theoriekonstrukte durchzubeißen, doch es lohnt sich. Die angesprochene Komplexität der (spät)modernen Gesellschaft kann wohl auch nur erklärt werden, wenn sie vielseitig theoretisch aufgegriffen wird. Mit ihrem Bezug auf die Kritische Theorie der Frankfurter Schule vereiteln sie aber zu allem Überfluss auch noch die Möglichkeit einer simplen Zusammenfassung. Trotz des ins Auge springenden Titels und der populären Rezeption, der nach die beiden Autor*innen die Psyche der Wutbürger erklären, ist es nicht so, dass Menschen einfach so einen Zerstörungstrieb hätten, der nun zur Entfaltung kommt und mit schlichtem Fact-Checking, Bürgerräten oder besserer Bildung auch wieder eingedämmt werden könnte. Die Kritische Theorie zeigt schließlich das Zusammenspiel aus psychologischen Dispositionen und Gesellschaftsstrukturen und betrachtet dabei weder das einzelne Individuum unabhängig vom Kollektiv noch andersrum. Die »Zerstörungslust« sollte daher nicht als anthropologische Konstante – als sei der Mensch dem Menschen ein Wolf – aufgefasst werden, sondern als Spiegelung der Gesellschaftseinrichtung selbst:

»Eine faschistische Mentalität war für [Adorno] nicht in der Persönlichkeit, sondern in der sozialen Ordnung angelegt. Destruktivität ist so gesehen eine Reaktion auf den ›objektive[n] Geist‘ der Gesellschaft gleich in mehreren Hinsichten: Sie ist einerseits eine rebellische Reaktion auf die Desillusionierungen der Moderne, andererseits spiegeln sich in destruktiven Individuen gesellschaftliche Verhältnisse wider, die selbst zerstörerisch geworden sind« (S. 26).

Damit sind einfache Lösungsansätze, wie Reformen innerhalb der Gesellschaftsstruktur, die diese Zerstörungslust erst hervorbringt, eben nicht leicht zu finden. Hoffnung bleibt vielleicht einzig in der Überlegung, dass eine berechtigte Wut auf die widersprüchlichen und im Buch benannten unerfüllten Versprechen des liberalen Systems, doch auch für ein linkes Projekt Anschlussfähigkeit finden könnte.

Rio Reisers »Macht kaputt was euch kaputt macht« ist in diesem Buch allerdings nicht gemeint mit der Zerstörungslust (S. 193). Denn die hier ausschließlich thematisierte Zerstörungslust von rechts will Leid erzeugen, braucht Hierarchien, und will statt universalistischer Gerechtigkeit partikulare Rachegelüste. So ließe sich die Wut, die so viele in die Arme von faschistischen Agitatoren treibt, wohl kaum produktiv überführen in einen Kampf gegen die vertikale Ungerechtigkeit der (Klassen)herrschaft.

Die Autor*innen plädieren zum Schluss für einen »postliberalen Antifaschismus«. Einer, der von links mit den falschen Versprechen und der Vereinzelung bricht und im Gegensatz zum Liberalismus nicht bloß auf kalte Rationalität setzt. Auf die affektiven Probleme der gegenwärtigen liberalen Gesellschaft soll so eine antifaschistische postliberale Antwort vorbereitet werden, denn schließlich:

»Der dionysischen Kraft des Faschismus kann man allerdings nicht entgegentreten, indem man von allen verlangt, nüchternen Tatsachen ins Auge zu blicken. Auch der Antifaschismus braucht ein geistiges Obdach« (S. 320).

Mit dieser Idee des »geistigen Obdachs«, das der postliberale Antifaschismus liefern solle, bauen sie also einen letzten Hoffnungsfunken in die »nachmoderne« Konstellation ein. Statt dass im postliberalen Interregnum also nur ein faschistisches Projekt folgt, könnte aus den Ruinen des Liberalismus irgendwie ein linkes Projekt – ein sozialistisch oder kommunistisches? Es bleibt unbenannt – wie Phoenix aus der Asche steigen.

Doch hier werfe ich noch letzte Gegenfragen ein, die das Buch ebenso selbstverständlich aufwirft, wie sie mit den Oxymora und anderen Widersprüchen spielt: Wieso ist der Faschismus eine »Gegenmoderne«? Und wieso schreiben sie überhaupt von der »Nachmoderne«, die »immer schlechter funktioniert« (S. 276)? Die große Frage lautet: Sind diese neuen faschistischen Volten nun wirklich anti oder »gegen»-modern? Beflügeln sie nicht eher manche, gar die meisten, Versprechen der Moderne, allen voran die des Fortschritts, der offenen Zukunft und des Wachstums?

Zygmunt Bauman (1992) prägte in der Kritischen Theorie vor allem die Idee, dass nicht nur die Aufklärung dialektisch sei, sondern dass der Moderne eine Ambivalenz innewohne: Sie kann liberaldemokratisch organisiert werden, sie kann aber auch in ihrer Totalität totalitär werden, d.h. faschistische Regime hervorbringen, die mit modernste Technologie Massen vernichten könnten. Beides wären die zwei Seiten derselben Medaille. So gesehen wäre der neue »demokratische Faschismus« nicht anti- oder gegenmodern, sondern ganz einfach: modern. Sie richten sich gerade gegen den soziologischen Befund, dass heute eine »verklärte Vergangenheit«, eine »zukunftslose Gegenwart« und eine »fortschrittslose Zukunft« herrschen (S. 33) und versuchen, die Adjektive vor diesen Temporalworten wieder umzudrehen.

Doch etwas Gutes wohnt auch dem womöglich inne: Die Moderne schaffte es, sich selbst zu reflektieren, zu lernen und dann die Zukunft doch wieder als offen zu denken, als gestaltbar. Vielleicht gelingt es ihr ein weiteres Mal ohne »demokratischen Faschismus«, vielleicht ja dank eines »postliberalen Antifaschismus«. Und wenn nicht, dann könnte die Zerstörungslust selbst noch nützlich werden, um in das Herz eines faschistischen Regimes zu rauschen.